站在太行山麓的井陉古驿道,触摸两千年前“车同轨”的深深辙印;漫步珠江口的南头古城,倾听东官郡回荡的历史潮声;驻足河西走廊的阳关故址,凝望丝路驼队遗落在沙海中的琉璃残片……

展开中国地图,纵横交错的省界、颜色参差的市域、星罗棋布的县治,不仅是地理坐标,更是镌刻着文化密码的活态史诗。

展开历史长卷,郡、县、州,道、路、省,府、厅、镇,不仅是治理单元,更是文明传承的时空载体。

“何”。为何这片土地绵延五千年文明独存于世?何以能使广土巨族融合为多元一体?又该以何样的方位坐标安放历史文脉、文明根脉?“方”。既是方位,也是方域,还是方法。自古常用方域、方舆指代行政区域划分。《禹贡》“九州攸同”有了治理方位,《周礼》“方千里曰国畿”有了方域设计,历千年“山川形便,犬牙相契”展现的是划界之规。

“家国”。家是最小国,国是千万家。一个个行政区划单元,彰显着家国同构,牵绊着故土乡愁,凝聚着“修身齐家治国平天下”的文化理想和责任担当,组成的是中国大“家”。

“何方家国”,承载着中华文明深沉的文化叩问,相约的是一场从行政区划出发、纵横时空的历史文化之旅。

01

汉宣帝神爵二年(前60年)设西域都护,《汉书·西域传》特注,凡国五十,自译长至将相皆佩汉印绶。唐代贞观十四年(640年)平高昌,置安西都护府,《唐律疏议》规定,羁縻州赋税不入户部,但刺史须受唐官监领,留下的是新疆自古属中国的法理印证。

▲安西都护府管辖范围图。(图片来源:《五星出东方——和田历史文物展》)

南宋《诸蕃志》载:“南对占城,西望真腊,东则千里长沙,万里石床(塘)……四郡凡十一县,悉隶广南西路”。《琼管志》也提到“千里长沙、万里石塘”属“琼管”。清《广东通志》载:“万州三曲水环泮宫,六连山障,州治千里长沙、万里石塘”,为南海主权留下铁证。

▲《诸蕃志》赵汝适(宋朝)。(图片来源:中国南海网)

02 习近平总书记强调,一部中国史,就是一部各民族交融汇聚成多元一体中华民族的历史,就是各民族共同缔造、发展、巩固统一的伟大祖国的历史。 行政区划从来不是地理空间的简单切割,而是一方水土文明交融的载体、多民族共生共荣的纽带。战国末年,秦国置陇西、北地二郡,将羌、戎部族纳入郡县管辖,中原农耕之民与游牧部族在黄土高原上错落而居,共垦边地,共御天灾,血脉渐融。大理国故地在元代划入云南行省,汉人官吏、白族首领、傣族土司协同理政,茶马古道上的藏商与彝民以盐帛易马匹,地理的“边陲”在行政整合中渐成“腹地”。 行政区划以制度之力冲开地理阻隔、打破地域壁垒,让不同族群的命运在共同家园中交汇激荡、凝结聚合。汉武帝设武威、张掖、酒泉、敦煌河西四郡,数十万中原士卒携家带口戍边屯田,汉人“衣冠”与匈奴“辫发”共饮弱水,驼队与耕牛同踏河西走廊,催生出“胡商汉贾,昼夜不绝”的共生图景。隋通西域,设鄯善、且末、伊吾等郡,丝绸之路上的驿馆与市集,成为粟特商队、突厥牧人、汉地行商的共栖之所。唐代于西域设安西四镇,龟兹、于阗、疏勒等城郭由汉军驻守、突厥民协防、粟特商贯通,各族共居一城、共守一域,“城头烽火”与“市井胡音”交织成一幅美美与共的边塞长卷。

03

自大禹“奠高山大川”以划九州肇始,中国便萌发以行政疆域承载文明、以方域制度传承文明的独特范式。当古埃及的“诺姆”、两河流域的“行省”湮没于风沙,华夏大地的郡县体系却呈现惊人的稳定性与连续性,恰似双螺旋结构的分子链——制度框架与地理单元相互缠绕,在时空坐标系中精准锚定文明演进的轨迹。

秦始皇分天下为三十六郡,构建起“郡、县、乡、里”四级架构,虽代有递嬗、形有不同、式有所异,但框架结构保持总体稳定。西汉103郡国的边界,近半数与秦郡重合;至隋唐推行州县制,仍有近半数州郡名称延续秦汉旧称;宋元之际,江南州县在战火中始终保持建制完整。这使得户籍统计、税赋征收与律令推行始终处于同一坐标系内,即便政权更替,社会基础单元的完整性亦未被打破。

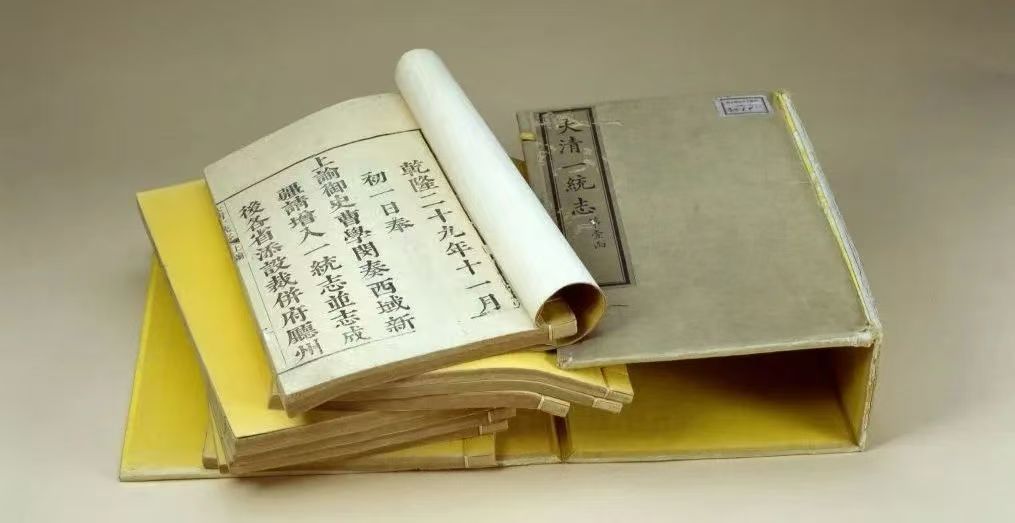

清代《一统志》显示,全国三分之二的府级治所与唐代州郡重合,超过三分之一的辖境与汉代郡国近似。南阳盆地从秦汉南阳郡到清代南阳府始终锁定同一空间坐标,其治所位置两千年未移,水利网络、驿传体系等基础设施不断积淀,文明根脉在这片南北交汇的枢纽之地不断滋养生长。

04

一纸疆界,自有文化刻度。几千年的行政区划沿革史,本身就是一部镌刻着中华文化的典籍。无论是建制设置、结构布局,还是治所选择、命名定界,都体现着中华民族的宇宙观、天下观、社会观、道德观,是文化观念在空间地理上的投影。

三分疆域,七分文脉。行政区划往往成为文化现象的塑造者。隋唐划淮南道统摄淮河两岸,北方的浑厚与南方的灵秀在此对冲,酿出淮扬菜“南北兼容”的独特气质:一道蟹粉狮子头,既有黄河小麦的筋道,又有江南黄酒的醇香,恰似行政版图缝合出的味觉辩证法。元代江浙行省将吴语区与越语区并置,钱塘江两岸的方言在盐漕税册的流转中碰撞,淬炼出昆曲“水磨腔”与绍剧“高亢调”的双璧,声腔分野也与明清浙江省“上八府”“下三府”的区划暗合。

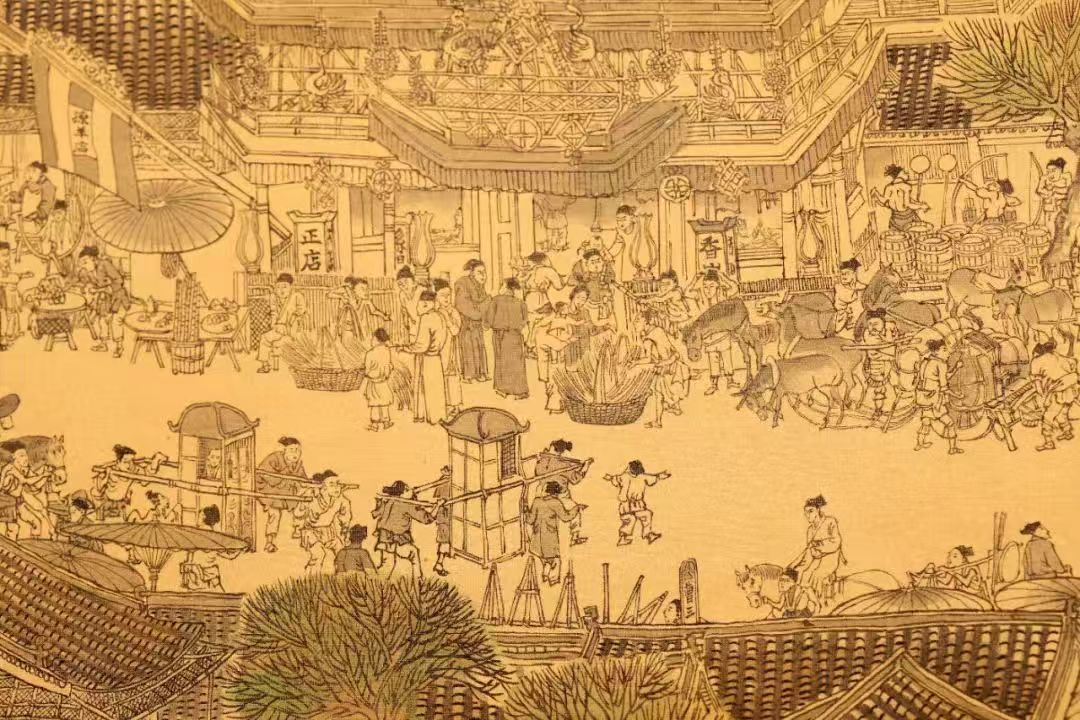

界碑为骨,文华生肌。中华文化的发展繁荣处处蕴藏着行政区划的催化作用。北宋以“四京”架构天下,东京汴梁的行政中枢地位,催生了《清明上河图》中“正店”“脚店”林立的市井奇观。明代南直隶统合江淮,金陵官话随衙署文书辐射四方,竟使安庆方言中保留着明代官话音韵,桐城学派的书卷里亦沉淀着南北士子辩经论道的遗响。在巴蜀盆地,清代“湖广填四川”的移民史诗,将湘楚的辣椒与蜀地的花椒熔铸成麻辣鲜香的味觉图腾。

05

行政区划承载着人们对身份、文化和历史的情感认同,是家国一体的极致浪漫。

郡县制实现了“国”与“家”在权力集中性上的同构,并首次将“家国同构”理念具象为行政网格,成为“家国同构”政治文化的制度起点,奠定了中国传统政治的基本形态。

到宋代发展为制度化的“乡贯”,将科举仕进与地理籍贯绑定,塑造出“落叶归根”的文化心理;洪洞县的大槐树下是祖先背井离乡的起点,也是后人寻根问祖的归宿;当代身份证号码中的行政区划代码,持续维系着个人与出生地的关联。当孩童略带懵懂地读着贺知章的《回乡偶书》,当游子把家乡与异乡的天气预报同时设置在手机屏幕上,当我们不停地追问“从哪儿来,到哪儿去”,乡愁化作了同心结,家乡之间、家国之间,行政区划已突破了生硬的制度约束,成为潜移默化的情感联结,化作心灵的归属,铸就生生不息的精神力量。

家是玉麦,国是中国。玉麦“三人乡”的故事感动过很多人,卓嘎、央宗父女两代人几十年如一日,在海拔3600多米的雪域高原,默默守护着神圣国土上的一草一木,守护着国境的安宁和万家的平安。一个个行政区划单元聚沙成塔、凝聚一体,组合成中国的版图。暮色四合,当千万盏灯火次第亮起,这点点光芒不仅包裹着一个个家庭的温度,也默契又精密地编制出这个古老国度的天地与经纬。

06

在国家治理的宏阔格局中,行政区划恰如最基础、最稳定的棋盘,承载着政治智慧和文化内核的制度设计,既不是简单的几何分割,更不是僵化的权力分配,而是在中华文明悠长历史中淬炼出的治国密钥。

自《禹贡》以山川形便初定九州,到秦始皇废分封设郡县,将地理单元作为本底与行政权力精准对应的制度设计,使得中央政令穿透层层阻隔直达基层。

从汉家十三州牧守四方烟火到盛唐十道监察万里疆场,从宋金路制的分权制约到元明清行省的制度变革,政区层级历经循环演变,但郡县基底保持长期稳定,折射出首尾、干支之间的完美结合。

汉武帝时期为巩固西北边疆、打通丝绸之路而设置河西四郡,形成了“断匈奴右臂”的战略屏障,构建了军事防御体系,充实了边疆人口,促进了农耕技术发展,增进了中原与西域的物资、文化交往,减少了对外依赖。附着其中的军事、经济、文化、民族等多维考量和治理逻辑,不仅保障了汉朝的西北安全,更推动了丝绸之路的繁荣和中华文明的向外辐射,对当今的边疆治理仍具有借鉴意义。

▲西汉河西四郡区位示意图。(图片来源:寰宇地理人文)